AUTOBIOGRAPHIE

20,90 euros - 212 pages

Parution le 13/09/2012

ISBN 978-2-35887-150-1

COLLECTION

DOCUMENTS

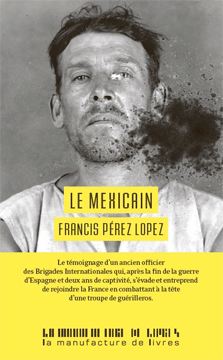

Le Mexicain

El Mexicano ! 1940, l'homme que le peuple espagnol a ainsi surnommé fait trembler, de Guadalajara à Valence et Barcelone, tout ce qui porte l'uniforme franquiste. Pour les autorités qui lancent à sa poursuite des forces considérables, ce n'est qu'un bandit ; pour les paysans et les ouvriers vaincus, El Mexicano est le vengeur, le justicier. Á la tête d'une troupe de guérilleros, ce jeune homme de vingt-trois ans, ancien chef d'une « section de la mort » des Brigades internationales, évadé des camps franquistes, défie les vainqueurs au nom de l'honneur et de la liberté. Son journal constitue le seul témoignage connu sur ce qu'il advint des combattants de la République après la victoire de Franco : la captivité, la répression, la guérilla.

Francisco Perez Lopez est né en 1916. En mars 1936, il s'engage à Barcelone dans les Brigades internationales. Incorporé à la XVe Brigade, celle des volontaires anglais, il est affecté aux sections spéciales, dites « de la mort », formées pour opérer des raids sur les arrières de l’ennemi. Après deux ans de captivité, il est condamné à trente ans de prison, mais s'évade. Rassemblant d'anciens soldats cachés chez les paysans ou dans la montagne, il reconstitue une « section de la mort ». À la tête de ses guérilleros , il va rejoindre la France en combattant. Il y parviendra en février 1941, après de durs combats. En France, il participe à la Résistance dans les rangs des F.T.P.

AUTOBIOGRAPHIE

20,90 euros - 212 pages

Parution le 13/09/2012

ISBN 978-2-35887-150-1

COLLECTION

DOCUMENTS

Dans les corps francs de la XVe Brigade internationale

À Barcelone je descends du train et, tout de suite, c’est l’alerte. Les bombes tombent. Je ne peux sortir de la gare. Je vais dans le refuge, installé dans une grande galerie souterraine. Là, le chef du refuge, auquel je montre ma feuille de route, me donne une sorte de petite chambre, avec un lit, une table, une chaise, une couverture et un drap. J’ai de la chance, puisque tout le monde : enfants, femmes, hommes, dorment pêle-mêle dans les corridors. On me traite déjà comme un combattant. Dans la chambre la lumière brûle toute la nuit. J’ai mis sur l’ampoule un petit sac de papier bleu. Malgré cela je ne peux dormir. À tous moments on tape à la porte : des gens veulent entrer pour dormir par terre car il n’y a plus de place dans les corridors. Alors je décide de laisser la porte ouverte ; comme cela, toute une famille peut dormir par terre, enroulée dans des couvertures.

Au matin, le chef du refuge me donne la clef de la chambre. Je vais à la caserne des Reclutas. Je montre ma feuille. Aussitôt un capitaine m’emmène dans un bureau. Là, il me fait donner une carte. Elle a des numéros tout autour du carton ; au milieu il y a écrit :Permiso d’Eslado Magor. Avec ce carton on m’explique que je peux, tous les jours, aller manger dans toutes les casernes de Barcelone, on me donnera la même ration que les soldats des Brigades internationales. Chaque matin, à 9 heures, je dois me présenter, pour l’appel, à la caserne des Reclutas ; là on me donnera un paquet de tabac.

Le capitaine me présente d’un bureau à un autre. J’ai passé la visite médicale : on m’a pesé, mesuré, examiné. On m’a gentiment interrogé dans les bureaux de la Brigade internationale. J’ai expliqué comment je suis rentré dans le pays. Ils sont très heureux. On me donne tous les papiers : un laissez-passer spécial pour présenter à toute heure, une carte de ration, des feuilles pour aller chercher de l’argent de poche. Quand je sors, à 11 heures, j’ai dans la poche trois paquets de cigarettes plus 5 000 pesetas et j’ai quartier libre dans toute la République espagnole.

Je cherche une chambre. J’en trouve une à Pueblo Neuf, pas loin de la caserne Espartaco. Là je vais dîner à 11 heures et le soir souper à 5 heures : un surco(petit pain), une assiette de soupe, un plat de haricots, un dessert (généralement une orange).

Comme je ne connais personne, je me promène. L’aviation ennemie bombarde toutes les deux heures ; ça tombe un peu partout. Je dîne à la première caserne venue, le plus souvent à la caserne Carlo-Marx à côté du jardin zoologique. Je vais aussi à côté de la poste, dans un bar basque : Achourie. Là je bois un pot-de-vin, un verre de vermouth. J’achète beaucoup de noisettes grillées. Je me régale. Le matin, après l’appel, je descends à la plage.

Les barques de pêche arrivent. Je mange à volonté des sardines sur le gril. Puis je vais au Bario Chino (le quartier chinois) dans une boîte de nuit surnommée Les Françaises. La majorité des femmes y est française. Alors je parle avec elles, je fume, etc. Je vais au cinéma. Je connais aussi une cafétéria où l’on vend du lait en poudre mexicain et des churros. C’est toujours plein de monde.

Cette bonne vie durait depuis un mois. J’avais pris mes habitudes, fait des amies. Un matin, à l’appel, on crie mon nom. Je sors du rang ; on me met de côté ainsi que deux ou trois cents autres volontaires. On nous mène dans une grande salle. On se déshabille. On passe à la douche. Puis on nous donne chemise, pantalon, veste, tricot, tout kaki, très joli tissu ; ensuite un bonnet de police avec un pompon rouge, un ceinturon avec baudrier passant sur l’épaule ; puis des insignes à accrocher sur l’épaule gauche, une étoile à cinq pointes rouges, et sur l’épaule droite une tête de mort avec deux os croisés. Puis, on nous remet un grand carton où il y a un autre costume kaki plus clair, en tissu plus ordinaire, une cuillère, une fourchette, un bidon, deux draps, une couverture, une couverture manteau, une assiette en fer-blanc, encore un ceinturon simple, un bonnet de police plus clair, cinq paquets de cigarettes, deux petits sacs de tabac américain et, chose curieuse, une pipe, très jolie ; sans oublier une petite musette, un sac à dos, tout cela dans un carton, préparé à la mesure de chacun. On attache le carton avec une grosse corde spéciale et on y accroche une étiquette. Voici la mienne : Francis L…, 1re compagnie, XVe Brigade internationale, 1re section de la Mort, 35e division.

Dès que l’on est habillé, on descend avec le grand carton sur le dos et on le place dans un camion qui a les insignes de la XVe Brigade. Ensuite on rentre dans une salle. Là on nous donne une belle paire de souliers avec une paire de chaussettes que l’on met tout de suite. Tout le vieux linge civil est mis en tas au milieu de la pièce. Dans ma veste neuve j’ai mis la pipe, un paquet de tabac, deux de cigarettes et quatre boîtes d’allumettes. Puis, au moment de sortir, un commandant donne à chacun une grande feuille. Il y est écrit qu’on doit être à la gare de France pour y prendre le train à 1 heure.

Alors nous avons tous été nous promener. Nous sommes allés, une dernière fois, voir les petites amies. À 11 heures nous étions à la caserne Carlo-Marx pour le dîner. Quelques officiers sont venus manger avec nous et on a discuté comme des amis. Je remarque qu’ils ont, comme moi, l’insigne de la tête de mort sur l’épaule droite, alors que beaucoup d’autres officiers et soldats ne l’ont pas. Intrigué, je questionne le capitaine qui mange à côté de moi. Il me répond que ceux qui portent cet insigne font partie d’un corps spécial, chargé de la préparation des grands coups. Il me dit : « Ne te fais pas de mauvais sang, on ne met là que ceux qui savent bien se débrouiller tout seul. »

Après dîner je vais à la gare. Il y a un train militaire formé pour nous. On fait l’appel ; nous montons. À 2 heures on part pour une destination inconnue. Le train s’arrête souvent à des gares où l’on fait l’appel des militaires qui descendent. On repart et cette fois le train s’arrête en pleine campagne. Nous descendons et l’on nous conduit dans une grande propriété, peut-être un château ancien. Là tout est arrangé pour nous recevoir. On soupe bien et l’on va se coucher dans des lits en fer, je suis fatigué. Je dors bien. Le lendemain, de très bonne heure, on reprend le train. Arrivés à Olot, une petite ville près de la frontière française, nous descendons pour prendre des camions qui nous mènent à la sortie de la ville, jusqu’à l’église d’un petit village, Las Presas. Là, nous retrouvons nos cartons que des camions ont apportés de Barcelone. Dans l’église, il y a des lits en rang d’un côté et en face et rien au milieu. On fait l’appel ; chaque soldat reçoit un numéro qui correspond au numéro de son lit et il n’y a plus qu’à aller y porter ses affaires. Moi je ne vais pas avec ceux-là. Je comprends qu’il y a deux compagnies de trois sections chacune avec, en plus, l’état-major. On me conduit à deux cents mètres de là dans une ferme où il y a des vaches. Un officier me présente au paysan. Il me fait monter au second étage. Surprise, il y a seize lits avec, pour chacun, un joli placard, une langue table, deux grands bancs, deux chaises, une à chaque extrémité. Le paysan est très gentil : il y a sa femme, ses deux filles âgées de vingt-deux à vingt-cinq ans. Puis il y a quatre jeunes femmes habillées en soldat, avec des brassards blancs et une croix rouge. Je demande à l’officier si je dois aller manger avec les autres a l’église. Non, il me laisse avec le paysan qui me mène, en bas, dans la cuisine où il y a sur la table du manger de toute sorte pour toute la section.

Les hommes de la section de l’église sont à l’exercice, je vais les regarder marcher ; ils ont un fusil neuf, des grenades, des munitions. Ils vont par rang de trois. Assis sur une pierre je les regarde manœuvrer, puis je vais me promener. À 12 heures, je reviens à la ferme pour le dîner. Il y a les femmes soldats et toute la famille du paysan. Nous mangeons tous ensemble, beaucoup de viande, du jambon, des fruits. Ensuite : café, cognac et un cigare. On parle un peu de tout ; les deux filles du paysan sont à côté de moi ; je leur raconte des histoires ; elles rient de bon cœur. L’après-midi on m’apporte mon carton. Alors je range mes affaires dans le placard, je fais mon lit ; on me donne deux serviettes et un savon. Ensuite je vais me promener dans la campagne. Puis c’est le souper et je vais me coucher de bonne heure. Je suis seul dans la grande chambre. Le matin de bonne heure, une des filles du paysan me monte un café au lait avec du pain et du beurre. Vers 9 heures, on m’appelle pour le déjeuner à la cuisine. Je prends tout ce que je veux sur la table et je vais ensuite manger dans ma chambre en emportant un poron de vin.

Dans la matinée, un camion arrive à la ferme. Quinze hommes en descendent. À leur uniforme, ils portent les mêmes insignes que moi. Ils me saluent. Ce sont tous des anciens ; ils parlent anglais. Je leur parle français et presque tous me répondent en français. Il y a un grand diable tout blond, c’est un Hollandais. Un autre est tout petit, on dirait un gosse de seize ans, c’est un Tchécoslovaque. Je les fais monter. Chacun prend un lit, et un placard. Il y en a un qui sort un harmonica et qui se met à en jouer, très bien : c’est un Suisse. Je demande quel est le chef du groupe. Ils me répondent : « Il n’y a pas de chef. Nous le sommes tous. Devant l’ennemi on verra la valeur et le courage de chacun, et le meilleur sera le chef. » D’un côté de mon lit j’ai le Hollandais, de l’autre Hotto, un Anglais blond, qui a toujours le sourire et parle le français très correctement.

À midi, les quatre femmes nous apportent le déjeuner. Il y a trop à manger et trop à boire. On mange comme des lions, on rit, on chante, on parle. Quelques-uns racontent leurs souvenirs. Un seul demeure triste et sans parler, le Tchèque.

Le troisième jour arrive le capitaine de la caserne Christophe-Colomb. Il rentre dans la chambre et nous salue. Il nous apporte nos armes, plein un camion. Il y a une caisse remplie de couteaux, de poignards et de baïonnettes, un poste émetteur, des cartes de géographie, des livres d’étude sur la guerre. Puis il nous fait rassembler dans la cour et nous tient un discours politique. Ensuite il me donne une liste : tous les noms des camarades, ainsi que le rôle de chacun. J’apprends ainsi beaucoup de choses sur eux.

Puis le capitaine fait procéder à l’élection du chef de section. Je suis élu. Mais si j’ai été nommé, ce n’est pas pour mon mérite militaire, mais parce que je suis le seul à savoir parler, lire et écrire aussi bien le français que l’espagnol. Ce qui fait bien l’affaire de l’état-major.

On nomme les trois chefs de groupe.

Le grand Hollandais sera mon estafette. Puis le capitaine dîne avec nous et, avant de partir, me donne les ordres de l’état-major de la Brigade.

Ma section de seize hommes est bien constituée, parce qu’elle est formée de bons camarades et surtout de forts lutteurs. Dans le groupe n° 1 il y a : Hotto, un Anglais, capitaine dans la marine anglaise, qui a quitté son sous-marin pour venir se battre avec les Républicains ; Harisson, un Canadien, champion de tir au pistolet, notre professeur pour le lancement du couteau ; Léon, un instituteur suisse, surnommé « le Tigre », bon fusil-mitrailleur ; Van Derart, un Hollandais, maigre mais très agile, un peu aventureux, bon tireur au pistolet, très rapide ; Jones Vallier, un Noir américain, très gentil, très fort au couteau. Il conduit le camion qui est affecté à notre miction.

Dans le groupe n° 2, le mien, il y a : le Hollandais surnommé Mac. C’est un lutteur de classe, très brave, docile à commander, porteur de munitions pour le mortier de petit calibre que nous avons. Il est en plus mon agent de liaison. Jimmie, un Irlandais blond, porteur du mortier, très adroit au couteau. Johnny, un Américain, électricien, il s’occupe des transmissions radio. Jean Eurêka, le Tchécoslovaque, très fort tireur au fusil-mitrailleur, surnommé le « Chasse-avion ». Très petit, nerveux, il parle très peu. Pierre Picard, un Suisse, de son métier cuisinier. Il connaît plusieurs pays. Il est porteur de munitions.

Dans le groupe n° 3, il y a : Hirmand, un Allemand à cheveux blonds, membre du Parti communiste d’Allemagne. Il est grand, instructeur pour le démontage et le remontage des armes de toute sorte : pistolet, revolver, fusil-mitrailleur, bombe à main. Il donne aussi les instructions pour poser les mines, et la dynamite. C’est lui notre artificier. Verterent, un Belge de Liège, sans profession connue, obéissant, très sûr, manie bien toutes les armes, de préférence la grenade. Il porte les munitions légères. Maccarie, un Américain, aide-cuisinier, bon soldat, fait tous les travaux à la section. Tommie Gravaudi, un Américain, très grand mais fort fainéant, toujours assis ou à dormir, mais qui devient très fort dès qu’il est en mouvement ; très habile au poignard et bon lanceur de grenade. Hurt Commerkirch, un Polonais, grand, bon sauteur à la perche. Il connaît bien le déminage, très savant pour l’étude du terrain. Il est l’observateur de la section et porte toujours, comme moi, une paire de jumelles. Il connaît bien les pièges, les manœuvres d’embuscade, les ruses. C’est lui qui donne le signal du départ.

Pendant presque un mois, nous demeurons à la ferme. Chaque matin nous nous entraînons : au lancement du poignard, au démontage des armes, à l’étude des mines. L’après-midi, c’est le lancement des grenades, l’entraînement au grimper dans la montagne, le passage des rivières, nous nous essayons à faire sauter des arbres, des vieilles maisons, pour apprendre l’effet des charges. Le soir nous sommes libres d’aller en ville, à Olot. Jamais de dispute. Nous sommes très bons amis.

Opérations de reconnaissance sur l’Èbre

Un matin, le 14 avril, nous nous embarquons dans trois camionnettes russes Sturka, avec notre matériel. Nous foulons toute la journée, toute la nuit sans phares, et joute la matinée. On descend dans un petit village entièrement rasé par les bombardements. Plus un seul habitant, mais les lapins, les poules, les cochons, les chèvres se promènent en liberté. Les camions repartent, nous prenons dans le village deux mules et un âne. Nous les chargeons de ravitaillement et nous montons la montagne. À son sommet, nous trouvons un couvent abandonné par ses moines. Nous y établissons notre quartier général. Le couvent est plein de marchandises : huile, sacs de riz, de haricots, de pois chiches. Dans les caves,

Il y a de bons vins et plein de jambons. Les deux cuisiniers n’auront pas de peine à faire de la bonne cuisine, avec tous les poulets, lapins, petits cochons, agneaux, etc.

Les deux mules et l’âne se gonflent d’orge à même les sacs.

Du sommet de notre montagne nous dominons le fleuve Èbre. L’ennemi est de l’autre côté. Le front est calme. Nous sommes là pour observer le mouvement des troupes, découvrir l’emplacement des mitrailleuses et des canons. L’ennemi ne tire que lorsque nous descendons vers les sources pour la corvée d’eau. Mais on n’est pas bête. Tous les deux jours, on charge les mulets de cruches à eau, et une corvée descend au village abandonné. Avec l’eau, la corvée rapporte de petits oignons, des tomates, des pommes de terre nouvelles, même des radis ; sans oublier les salades et les cerises.

Dans notre position, nous n’avons pas de tranchées ; les trous d’obus ou de bombes nous servent d’abri. Nous restons ainsi trois semaines. Tout est calme. Nous explorons la région. Ce qui est étonnant : nous sommes peu nombreux à tenir le front. En patrouille, il faut marcher pendant trois à cinq kilomètres pour rencontrer une de nos unités ; et quand cela arrive, ils sont là en paquet, à s’amuser ou à dormir. Ils vont dans la montagne sans armes et même jusqu’au village. C’est un peu dangereux.

Un soir, pendant le souper, notre observateur repère deux soldats ennemis qui traversent le fleuve. Ils montent sur la rive ; ils sont sans armes. Nous descendons à leur rencontre. L’un est un médecin-major, l’autre un sergent qui ont décidé de passer du côté des Républicains. Je les interroge ; ils donnent des renseignements intéressants : les Franquistes sont assez nombreux devant nous, mais ils n’ont pas ordre d’attaquer, seulement de nous retenir dans le secteur pendant que l’armée opérera dans un autre. J’ai averti l’état-major. Deux jours après on vient chercher les prisonniers pour les conduire à Barcelone.

Puis arrive le jour où c’est fini la bonne vie. Chaque soir nous devons passer le fleuve. C’est facile : il y a peu d’eau, elle nous arrive à peine jusqu’au ventre et il y a peu de courant. À terre nous attaquons les postes par surprise. Presque toujours nous avons affaire à des tabors marocains. On descend les sentinelles au couteau, on lance quelques grenades et, presque chaque soir, on ramène huit à dix prisonniers. On les interroge et ensuite on les fusille parce que, eux-mêmes, quand ils attrapent l’un des nôtres, ils se régalent de lui couper la tête afin de la planter en haut du piquet de leur tente de campagne.

Un soir, nous montons une opération plus importante avec les trois groupes au complet. Cette fois, nous allons surprendre les Marocains jusque dans leur campement. Ils étaient bien tranquilles, les uns à jouer de la flûte, d’un très à dormir presque nus. On avait passé entre les sentinelles qui allaient et venaient en se parlant sur la route. Dès que nous sommes au milieu du camp, on commence avec les grenades. Les sentinelles sont tuées sur place ; les autres courent dans toutes les directions, sans armes. On les tire au fusil-mitrailleur, au pistolet, un couteau ; on les abat au poignard.

C’est un vrai massacre. Chargés d’armes prises à l’ennemi, nous nous retirons, en emmenant quatre prisonniers, des soldats espagnols d’Andalousie.

L’ennemi maintenant tire dans toutes les directions. Mois nous avons atteint le fleuve et nous le retraversons juste à temps. Une pluie de mortiers s’abat sur l’eau ; les mitrailleuses crachent leurs balles. Un Américain reçoit une balle dans l’épaule, mais la blessure sera sans gravité. Moi, en sautant un mur, je me suis foulé une cheville ; c’est très douloureux mais je cours quand même ; ce n’est pas le moment de rester en arrière. Dès le fleuve traversé ou se cache dans les trous et on attend. J’aperçois sur l’autre rive l’ennemi. Il y a des légionnaires, des Marocains, quelques bérets rouges et des gardes civils. Quelques-uns commencent de traverser le fleuve. Mais nous sommes là. Notre observateur envoie par radio un message. Déjà nous tirons sans arrêt. Nous faisons souvent mouche : on les voit tomber, se débattre un moment, puis demeurer immobiles. J’en suis à mon vingt-septième descendu, mais je fais ralentir le tir car j’ai peur que nous soyons à court de munitions. Nous ne tirons plus que sur ceux qui tentent de traverser.

Mais notre observateur commence à s’effrayer. À deux cents mètres en aval, une colonne ennemie commence de traverser le fleuve. On dirait un troupeau de moutons. Ce sont des Marocains. Ils crient et lancent leurs fusils en l’air. On dirait qu’ils dansent. Je réunis les chefs de groupes afin de prendre une décision. Ils conseillent de ne pas nous retirer, de rester sans tirer cachés dans nos trous, d’attendre qu’ils aient tous traversé pour les tirer quand ils seront bien à découvert. C’est ce que nous faisons. Nous cessons notre tir et partons en courant. Puis nous nous jetons à terre et revenons, en rampant à travers les herbes, jusqu’à nos trous. Eux, croyant que nous sommes à la débandade, passent le fleuve sans même se cacher ou se coucher. Ils traversent très vite, n’ayant de l’eau qu’à la cheville. J’ai compris : ils ont fait relever le barrage. Ils sont peut-être trois ou quatre cents ; chose étrange, ils restent groupés en dansant comme s’ils étaient au carnaval. Alors le groupe n° 3 tire au mortier, très vite, sans viser, sur leur arrière. Les bombes tombent sur la rivière pleine d’hommes. Nos deux fusils mitrailleurs entrent en action et nous, nous tirons posément, comme à la cible. Ils tombent en tas. Mais ils sont si nombreux qu’ils avancent toujours. Maintenant on tire des deux côtés. Les obus sifflent au-dessus de nos têtes. Deux des nôtres sont tués, un est gravement blessé. La bataille fait rage. L’ennemi n’arrête pas de tirer. Nous tenons le coup depuis deux heures et vingt-cinq minutes. La colonne ennemie est stoppée devant nous ; les survivants se cachent derrière un rempart de cadavres. Mais sur les côtés nous sommes débordés. Déjà l’on se voit perdu quand nous entendons derrière nous un bruit de ferraille. Du couvent que nous apercevons sur notre droite, nous voyons descendre deux de nos tanks russes ; et derrière eux toute une compagnie. Il était temps. Alors nous sortons de nos trous en tirant par rafales. Des tanks arrivent au bord du fleuve, tirant à zéro. Puis ils entrent dans l’eau. Quel massacre ! Le fleuve est rouge de sang et on peut le traverser sans toucher l’eau tellement il est encombré de cadavres. Nous faisons cent cinquante prisonniers et avons compté environ six cents morts ou blessés.

Dans ma section, il manque quatre hommes : un Suisse ni un Américain, tués, un Américain et un Belge, évacués sur l’hôpital avec des blessures pas trop graves. C’est la guerre ! Moi je m’en tire avec une cheville foulée. Je rentre en boitant, mais je reste avec mes « lions » ; on peut les appeler comme cela.

De retour au couvent, nous sommes obligés de nous cacher dans les caves et les souterrains. Nuit et jour, sans arrêt canon et aviation nous envoient des visiteurs. Tout brûle, tout saute. Mais nous ne craignons rien, les caves sont solides et pleines de ravitaillement. Par notre radio, J’apprends que nous avons fait découvrir les préparatifs d’une attaque ennemie. Notre coup de main l’a démantelée. Nous nous sommes avancés jusqu’à la troisième position des nationalistes. Nous avons ramené des armes, des munitions, trente-sept mulets, sept canons italiens. Les troupes républicaines n’ont perdu que quarante Sommes. Soixante-quatre blessés sont passés par notre couvent d’où ils ont été évacués par train sanitaire sur Barcelone.

Nous restons dans nos abris trois jours. Puis, un matin, entre deux bombardements, nous descendons de là montagne pour nous embarquer dans trois camions. On voyage un jour et une nuit et nous nous retrouvons à Torre de Fonteiveilla, province de Tarragone.

Nous campons à deux kilomètres du village, dans des bosquets de noisetiers. Alentour il y a d’autres Brigades Internationales : la Garibaldi, la Maptan, la Lincoln et même une Brigade de cavalerie polonaise. Sur la route on voit des soldats faisant l’exercice. Il y a des sentinelles partout, mais elles n’arrêtent personne. Nous demeurons là à nous reposer. Nous allons faire de l’entraînement dans la montagne : ça fait passer le temps. Nous trouvons de bonnes choses à manger au long des sentiers. Le soir nous allons au village pour prendre quelques porons de vins, du Piaurato noir et doux qui fait jusqu’à vingt-deux degrés. Au retour on fait la veillée sous les noisetiers. On se met en rond, la cruche de vin au milieu. Comme la noisette commence à être bonne à manger fraîche, on a fait la cueillette. Le sac est à côté de la cruche ; on mange et on boit sans arrêt. Puis on dort sur place. Nous ne risquons rien, les soldats des Brigades montent la garde.

À côté de nous, il y a le campement de la Brigade franco-belge. Chaque matin, je vais les voir. On parle français, on fume des gauloises ou du « gris ». Un soir ils viennent inviter toute la section et nous passons la nuit ensemble à chanter, à danser, et à boire. Moi je ne tiens pas longtemps. Je vais me coucher dans une écurie auprès des vaches. Tout est ouvert, il y a de l’air et il fait chaud. Je suis bien.

Au bout de deux semaines, les camions arrivent. Ils amènent les renforts. Je reçois quatre hommes pour compléter mon effectif : un Américain, deux Polonais et un Finlandais. Nous touchons aussi un nouveau matériel : un équipement spécial, caleçon de caoutchouc, ficelle de Nylon, sacs gonflables pour transporter les armes et l’équipement, à l’abri de l’eau, le tout de couleur noire. Le Finlandais est très fort nageur ; il nous apprend toutes les « ficelles » de la nage en douceur, surtout la nage silencieuse sur l’eau et entre deux eaux.

Et puis c’est le départ pour une direction inconnue.

92d10e5ebf342163fba2b5d38c715f44